La culture de l’anacardier, introduite dans la partie Nord de la Cote d’Ivoire dans les années 50 à des fins de reboisement contre l’avancée du sahel, est devenue une véritable spéculation à partir des années 1990 du fait de la demande croissante des noix sur le marché international.

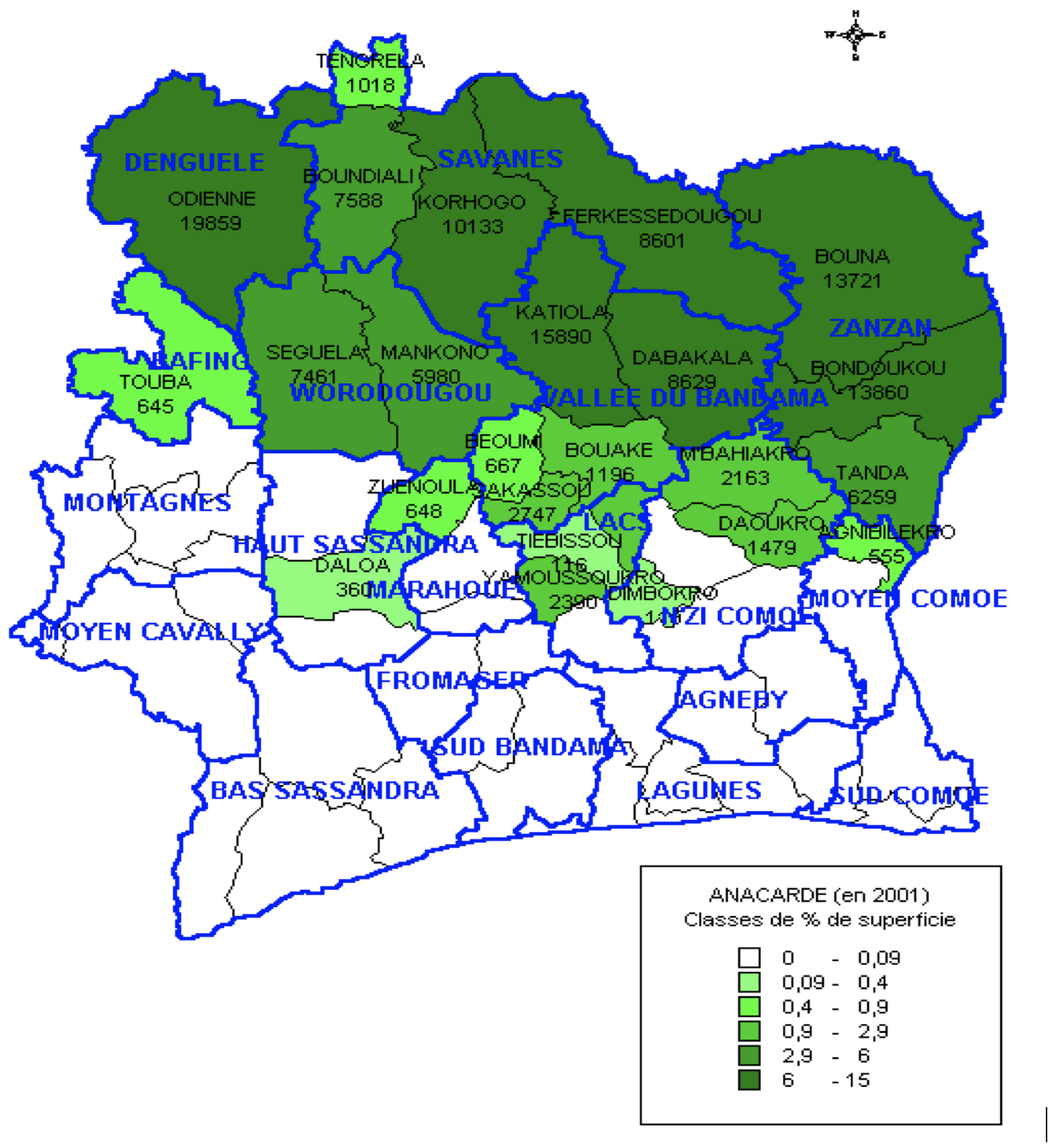

Les plantations d’anacardiers couvrent 19 régions administratives et districts autonomes.

Il s’agit du BAFING (Touba), du KABADOUGOU (Odienné), du District Autonome de Yamoussoukro, du BELIER (Toumodi, Tiébissou ), de la MARAHOUE (Bouafle, Zuenoula, Sinfra), de l’INDENIE-DUABLIN (Abengourou Agnibilékrou), du MORONOU (Bongouanou) du N’Zi (Dimbokro), du IFOU (Daoukro, M’bahiakro, Prikro), du PORO (Korhogo), du TCHOLOGO (Ferkéssédougou), de la BAGOUE (Boundiali, Tengréla), du GBEKE (Bouaké, Béoumi, Sakassou), du HAMBOL (Dabakala, Katiola), du WORODOUGOU (Séguéla), du BERE (Mankono), du GONTOUGO (Bondoukou) et du BOUKANI (Bouna Tanda).

Cependant, les véritables réflexions sur le développement de la filière, incluant l’État et le Secteur privé ont démarré qu’en 1997 pour permettre l’organisation du premier symposium sur l’anacarde en juin de cette même année.

Suite à cela, Il a fallu attendre l’an 2002, pour la prise de l’Ordonnance n°2002-448 du 16 septembre 2002, portant création du cadre réglementaire et institutionnel des filières coton et anacarde conduisant à la création de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde (ARECA). Cette institution était chargée de mettre en place et de faire respecter le cadre réglementaire et contractuel devant régir le fonctionnement des filières coton et anacarde.

Notons que la création de l’ARECA procède de la nécessité de mettre en place une structure de régularisation qui jouerait le rôle de l’État dans un contexte de libéralisation de la filière coton. Tenant compte du fait qu’il s’agit des mêmes zones de production et des mêmes populations rurales qui sont concernées, l’État a décidé de confier la régulation des filières coton et anacarde à une même structure.

Parallèlement le principe de création d’une interprofession dans la filière anacarde établi par la même ordonnance, a permis la mise en place de l’Organe Transitoire de l‘Interprofession de la Filière Anacarde (OTIFA) avec pour responsabilité de gérer les activités commerciales du secteur sur une base consensuelle, en attendant la mise en place de l’Interprofession. En 2007, l’INTERCAJOU, l’Interprofession de la filière anacarde, prend ainsi le relais de l’OTIFA. Cependant des difficultés internes ont conduit le Gouvernement à lui retirer sa reconnaissance et les ressources issues des prélèvements. Le début de cette organisation de la filière va être marqué par la partition du pays des suites de la crise militaro-politique déclenchée le 19 septembre 2002. A des degrés différents, plusieurs dysfonctionnements vont apparaitre au cours de la décennie qui a suivi.

Afin de corriger ces faiblesses et de consolider les acquis, le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a décidé d’engager la réforme institutionnelle et opérationnelle des filières coton et anacarde, principaux moteurs économiques des zones Nord, Est et Centre de la Côte d’Ivoire. A cet effet, le Ministère de l’Agriculture a engagé des réflexions en concertation avec les principaux acteurs, les structures et les partenaires de ces deux filières, les Ministères techniques concernés, les Partenaires Techniques et Financiers de l’État. Ces réflexions ont été menées en deux phases.

La première phase a abouti à l’élaboration d’un document de stratégie adopté par le Gouvernement au cours du Conseil des Ministres du 22 mars 2013. La seconde phase a permis d’une part de mettre en œuvre le volet institutionnel et d’autre part de décliner les orientations stratégiques adoptées en activités opérationnelles contenues dans un document d’opérationnalité pour chacune des filières. La réforme de la filière anacarde a été structurée autour de six (6) axes stratégiques :